Sie war als Posaunistin seit 1942 in Bigbands wie denen von Gerald Wilson und Dizzy Gillespie aktiv, spielte mit Dexter Gordon und Billie Holiday, arrangierte die Musik Randy Westons, trat als Nebendarstellerin in verschiedenen Hollywoodfilmen auf und arbeitete als Pädagogin. Trotzdem ist ihr Name nur wenigen bekannt, vielleicht auch, weil die Posaune lange Zeit nun wirklich nicht als Instrument für Frauen angesehen wurde. Eine Neubewertung...

Dies ist die ausführliche Fassung eines Beitrags, der, erheblich kürzer, im Jazz Podium (Februar/März 2026) erschien.

„You know, I’m not phony, I’m not social. I can’t just sit around and grin. I’m not really diplomatic in that fashion. So that blocked me from some assignments. I just can’t keep a false face on. And I admire those that can do it because they pave the way for those of us who don’t have the nerve or whatever it is. But I can’t make it work.“[1]

Melba Liston fühlte sich im Rampenlicht nicht sonderlich wohl. Soli waren nicht ihre Sache. Sie war lieber im Hintergrund tätig, als Arrangeurin, ein Job, der traditionell selten vom großen Publikum wahrgenommen wurde. „Sie konnte die meisten Typen ohne Mühe unter den Tisch schreiben“, kommentierte der (klassische) Komponist Hale Smith, der sie in den späten 1950er Jahren kennenlernte[2]. Knapp 40 Jahre später interviewt sie die Trompeterin Clora Bryant im Rahmen des Smithsonian Jazz Oral History Program. Elf Jahre zuvor hatte Liston einen Schlaganfall gehabt, Überarbeitung, meint sie, und Frust über den mangelnden Erfolg ihrer Musik. Sie war halbseitig gelähmt und musste die Posaune aufgeben. Der Pianist Randy Weston kümmerte sich mit anderen Freunden und Kollegen darum, dass sie einen Computer erhielt, mithilfe dessen sie weiter arrangieren konnte. Zusammen mit ihrer Tante begleitete sie Weston auf einer Reise nach Marokko, wo er damals zeitweilig lebte, und bei einem Konzert in Genf dirigierte sie die Band mit der linken Hand[3]. Der Schlaganfall hat ihr Gedächtnis eingetrübt, beim Gespräch mit Bryant kann sie sich an vieles nicht mehr erinnern, hat anderseits auch keine große Lust, über musikalische Geheimnisse nachzudenken. Wie sie auf die Voicings in „My Reverie“ gekommen sei etwa, das sie 1956 für Dizzy Gillespie schrieb, oder wie ihr ein so eindrucksvolles Solo darüber gelungen sei: Keine Ahnung. Ich habe halt gespielt[4].

Kindheit und Jugend

Melba Loretta Liston wurde am 13. Januar 1926 in Kansas City, Missouri, geboren. Der Vater starb, als sie noch ein Kind war[5], die Großeltern, bei denen sie viel Zeit verbrachte, hörten im Radio Cab Calloway, Jimmie Lunceford, Count Basie[6]. Außerdem gab es da ein Walzenklavier, dessen Pedale sie ab und zu für ihre Tanten drückte, um einen Blues oder Schlager darauf spielen zu lassen[7]. Auch sonst faszinierte sie Musik; bereits als Kind entwickelte sie ein Zahlensystem, um sich die Intervalle der Melodien zu merken, die sie im Radio hörte und die sie nachsingen wollte. Als ihre Schule einen Musikzweig einrichten wollte, besuchte sie mit ihrer Mutter ein Musikgeschäft und sah dort eine Posaune. Der Verkäufer fand, eine Klarinette oder ein Akkordeon sei passender für ein Mädchen[8], aber Melba insistierte[9], und ihre Mutter gab schließlich nach[10]. Das Posaunenspiel brachte sie sich weitgehend selbst bei; ihr Großvater ermutigte sie dabei, und bald spielte sie Melodien wie „Deep River“ oder „Rocking the Cradle of the Deep“[11]. Andere in der Familie waren nicht so begeistert; Musik würde das Kind nur mit einer Welt voller Drogen und Zuhältern in Berührung bringen[12]. Kansas City war damals ein musikalisch äußerst lebendiges Pflaster, ein bisschen davon erahnte sie vielleicht, als ältere Freunde sie mit ins Zentrum der lokalen Jazzszene, die Kreuzung Eighteenth and Vine, nahmen[13]. Sie war gerade mal acht Jahre alt, als sie bereits im lokalen Radio auftrat. Musik stand so sehr im Fokus für sie, dass andere sie als Einzelgängerin wahrnahmen. Freundinnen hatte sie nur unter Kindern, die ebenfalls die Musik liebten[14].

1937 zog die Familie nach Los Angeles, wo die als hochbegabt erkannte Melba gleich eine Klasse übersprang. An der McKinley Junior High School hatte sie das Glück unter die Fittiche der Musiklehrerin Alma Hightower zu kommen. Die war nicht nur die Großtante der Saxophonistin Vi Redd[15], sondern hatte auch andere kommende Jazzgrößen unterrichtet, Dexter Gordon etwa oder Sonny Criss. Liston lernte damals auch Eric Dolphy kennten, der auf eine andere Schule ging[16]. Hightower brachte ihren Kindern alle Aspekte des Showbusiness bei, wie sich Liston später erinnert: „We had to sing; we had to dance; we played harmonicas; we recited poetry; and we did variety-type things.“[17]Außerhalb der Schule hörte sie zum ersten Mal Live-Jazz[18], fand mit ihren Mitschülern heraus, in welchen Hotels die Swingbands wohnten, die in der Stadt waren, um von den Musikern Tipps zu erhalten. Ihre Mutter hatte sich mit ihrer Obsession abgefunden: Wann immer Freunde sie nicht finden konnten, meinte sie nur: „Oh, there must be another band in town; just look in the trombone section.“[19] Die jungen swing-begeisterten Fans hörten gemeinsam Platten und lernten die Soli auswendig[20]. Dexter Gordon erinnerte sich später, wie Liston die anderen immer angetrieben habe, die Harmonien zu lernen, sich über die Arrangements Gedanken zu machen und Musik füreinander zu schreiben. Ihre musikalische Fürsorge ging so weit, dass sie von ihren Mitschülern „Mama“ genannt wurde[21]. Sie selbst erinnert sich, dass sie Coleman Hawkins‘ „Body and Soul“ so oft für andere Saxophonisten kopiert habe, dass sie schließlich nicht mal mehr auf die Vorlage schauen musste[22].

Erste Jobs in Los Angeles

Mit 16 erhielt sie ihre Mitgliedskarte für die damals noch segregierte Musikergewerkschaft in Los Angeles und ergatterte zusammen mit einem anderen Mädchen, der Pianistin der Highschool-Band, einen Platz in der von Bardu Ali geleiteten Pit Band des Lincoln Theatre. Ali hatte wenige Jahre zuvor als Sänger und Dirigent des Chick Webb Orchestra gearbeitet[23] und diesen überredet, die junge, im Showbusiness unerfahrene Ella Fitzgerald zu engagieren[24]. 1942, also mitten im Krieg, waren viele der männlichen Musiker zur Armee eingezogen. In Los Angeles‘ Central Avenue Entertainment District[25], in dem das Lincoln Theatre lag, das oft auch „West Coast Apollo“ genannt wurde, gab es daher Arbeitsmöglichkeiten für junge Musikerinnen auch in Bands, die sonst wahrscheinlich rein männlich besetzt worden wären[26]. Das Theater buchte viele der bekannten schwarzen Entertainer, wenn sie in der Stadt waren. Eine Band etwa, die Liston beeindruckte, waren die International Sweethearts of Rhythm[27], eine reine Frauenkapelle. Als die ihr anboten, sie könne sofort Mitglied werden, war die junge Posaunistin einen Augenblick lang versucht, lehnte dann aber in letzter Minute ab[28], weil sie herausfand, dass einige der Bandmitglieder Lesben waren und sie Furcht vor Übergriffen hatte[29]. Ansonsten erinnert sie sich an keine Probleme, habe aber schon mal gehört, wie der Theatermanager sich in Bezug auf sie beschwerte, es reiche offenbar nicht mehr, Frauen zu engagieren, jetzt müssten es auch noch Kinder sein.[30] Wann immer kleinere Acts, die von Alis Band begleitet wurden, keine eigenen Arrangements dabeihatten, schrieb der Pianist schnell selbst welche, und als der eines Tages krankheitsbedingt ausfiel, frage Bardu Liston, ob sie einspringen könnte, 10 Dollar zusätzlich. Learning by doing – als Posaunistin sitze man ja immer in der Mitte der Band und kriege ganz gut mit, wie was zusammenpasst, erläutert Liston. Außerdem seien Posaunisten von Haus aus geduldiger und nicht so „flighty“ wie die Holzbläser – eine gute Eigenschaft für Arrangeure[31]. In Bardu Alis Band spielte sie gut anderthalb Jahre[32].

Eines Abends habe sie dabei kein geringerer als Louis Armstrong gehört und sie aufgefordert ein Solo zu spielen. Das allerdings sei schon damals nicht ihr Ding gewesen, wie sich Liston später erinnert[33]. Jam Sessions, auf denen sich männliche Kollegen gern ausprobierten, interessierten sie ebenfalls nicht. Wobei die Sessions auf Los Angeles‘ Central Avenue für Frauen auch nicht wirklich sicher gewesen seien, wie Trompeterin Clora Bryant anmerkt: „A woman would rarely venture into a club unaccompanied. (…) Women instrumentalists, no matter how well known, steered clear of the jam sessions. Women who did venture into the performing arena found the range of opportunities limited.“[34]

Gerald Wilson

Im Lincoln Theatre jedenfalls hörte sie der Trompeter Gerald Wilson, der bereits in der Jimmie Lunceford Band gespielt hatte. Wilson suchte Musiker für eine eigene Bigband und engagierte Liston für den Posaunensatz, aber auch als Kopistin, um seine Arrangements für die einzelnen Stimmen der Band zu extrahieren. Sie sei eine gute Lead-Posaunistin gewesen, erinnert er sich später, habe aber auch gute Soli gespielt, üblicherweise bessere als die Typen in der Band[35]. Und weil Frauen auf diesem Instrument eher selten waren, wollten andere Stars der Zeit sie kennenlernen, Duke Ellington etwa oder Count Basie[36].

Wie das geklungen hat, können wir uns glücklicherweise vergegenwärtigen, da Liston mit diesem Orchester mehrfach ins Studio ging. Die Musik spiegelt einerseits den Spirit Count Basies jener Jahre wider, mit riff-geladenen, auf intensive Soli zulaufenden Arrangements. Auf der anderen Seite hört man, dass Wilson sich auch am Bebop orientierte, den er durch Dizzy Gillespie und Charlie Parker bei ihren Besuchen an der Westküste kennengelernt hatte. Für Liston war Wilson eine Art Vorbild als Arrangeur, erst beim Kopieren seiner Noten, dann bei eigenen Arrangements, die bald so wie seine klangen, so dass er schon mal scherzte, jetzt müsse sie die Band langsam verlassen, weil ihn niemand mehr für die Stücke lobe[37]. Wieviel sie damals schrieb, wissen wir nicht – sie selbst meint, es habe sich angefühlt, als ob sie die Hälfte des Repertoires geschrieben habe[38].

Zu ihren Arrangements gehört beispielsweise „Warm Mood“[39] mit einem lasziven Altsaxophon-Thema Floyd Turnhams und darunter liegenden Bigband-Voicings, die ahnen lassen, dass Liston sich Platten von Duke Ellington mit Johnny Hodges angehört hatte.

In „Love Me a Long, Long Time“[40] ist ihr Arrangement über den Blues dagegen deutlich von der Bebop-Tonalität Dizzy Gillespies geprägt, einschließlich leichter harmonischer Irritationen im Hintergrund der Soli.

In „The Saint“[41] hört man diesen Einfluss noch deutlicher; und in „The Moors“[42]zeigen sich in der Verteilung der Stimmen des Orchesters bereits erste Anzeichen ihres späteren Stils.

In Gerald Wilsons Arrangement über Basies „One O’Clock Jump“[43] wird Liston dann auch als Posaunistin erlebbar, kurz nur, acht Takte, aber überaus kraftvoll und sicher. So ungern sie Soli habe spielen wollen, erinnert sie, sei es halt manchmal einfach nötig gewesen, um den Leuten zu zeigen, dass sie nicht nur Staffage ist, dass sie richtig spielen kann[44].

Noch ein weiteres Solo findet man in einer Aufnahme des Pianisten Wilbert Baranco für eine Rundfunksendung vom Januar 1946:

Im knapp sechsminütigen „Baranco Boogie“[45] sind unter anderem Snooky Young, Lucky Thompson, Melba Liston, Britt Woodman und Buddy Collette zu hören – in der Rhythmusgruppe steht Charles Mingus am Bass. Und Im Oktober 1946 ist sie in einer Rhythm ’n‘ Blues-Combo des Saxophonisten Jack McVea zu hören, mit dem sie diverse „Boogies“ einspielt, simple Riffthemen, von denen nur eines, der „Reetie Vootie Boogie“[46] ein Posaunensolo enthält, kompetent, aber nicht wirklich herausragend.

Dexter Gordon

Im Juni 1947 überredete[47] Dexter Gordon, mit dem sie befreundet war, Liston zu einer Plattenaufnahme mit seinem Quintett fürs junge, unabhängige Label Dial Records. In „Lullaby in Rhythm“[48] ist Liston nur im Ensemblethema zu hören. In „Mischievous Lady“[49], einem Bebop-Thema, das Gordon ihr widmete[50], spielt sie das boppige Thema im Unisono mit dem Saxophonisten und nach Gordons energiegeladenem Solo einen eigenen, eher lyrischen halben Solochorus. Es sei das erste Mal gewesen, erinnert sich Liston später, dass sie ganz ohne Noten spielte[51].

Sie sei nie schnell auf ihrem Instrument gewesen, schätzt Liston ihr eigenes Posaunenspiel ein, eher eine Balladen- oder Bluesspielerin[52]. Beim Improvisieren sei sie intuitiv dem Ohr gefolgt, wenn sie die Musik fühlte, und wenn nicht, dann habe sie die Töne entsprechend der Akkorde gesucht, da sei sie Profi genug[53]. Als Vorbilder nennt sie Posaunisten wie Jack Teagarden, J.J. Johnson, Tommy Dorsey (den sie als Kind im Radio gehört hatte[54]) und Lawrence Brown[55]; aber eigentlich spricht sie nicht gern über Vorbilder[56]. Wohler fühlte sie sich eh im Posaunensatz, betont sie immer wieder, 1956[57] im Gespräch mit Frank Ténot genauso wie 1979 im Interview mit Leonard Feather[58]. Der Teamspirit im Satz mache sie jedes Mal glücklich, das fühle sich einfach an wie eine Art musikalischer Telepathie[59].

Für ihre erste Plattensitzung erhielt Liston 41,25 Dollar Honorar für drei Stunden, „union scale“, also der von der Gewerkschaft ausgehandelte Tariflohn[60]. Gordon und Liston blieben Freunde bis zum Schluss.

Dizzy Gillespie (I) und Billie Holiday

Bei Gerald Wilson blieb Liston bis 1948, danach spielten beide recht kurz mit Count Basie (in Los Angeles). Der hatte sie um Arrangements gebeten und ließ sie ein paar Mal als Aushilfe im Posaunensatz mitspielen[61]. Immerhin war sie bei einer Plattensitzung mit von der Partie, bei der die Band Don Redmans enorm swingendes „Just an Old Manuscript“ einspielte[62]. Sie habe Glück gehabt, meinte Liston später, ihre Karriere zu einer Zeit zu beginnen, als es noch feste Bigbands gab[63]. Sie habe auch von der Verschiedenheit dessen gelernt, was in diesen Orchestern verlangt wurde: Bei Gillespie musste es brennen, Billie Holiday verlangte eher ein laid-back, bluesy Feeling, Quincy Jones lag so dazwischen, nicht ganz so bluesig, eher „white-collar“, und Basie arbeitete mit Klangfarben und Feelings, die sich organisierter, routinierter anfühlten[64].

Als Gerald Wilson seine Band an der Ostküste auflöste, nutzte Dizzy Gillespie die Gelegenheit, sowohl Wilson wie auch Liston für sein kurzlebiges Orchester zu engagieren[65], in dem zu der Zeit auch der junge John Coltrane saß[66]. Konfusion aller Orten: Wilson spielte ebenfalls im Posaunensatz[67] und Liston wusste erst gar nicht, dass Gillespie sie als Posaunistin wollte, nicht nur als Arrangeurin[68]. Etwa zwei Monate saß sie in die Band[69], von der es wegen eines Aufnahmebanns der amerikanischen Musikergewerkschaft leider keine Tondokumente gibt[70].

Im Frühsommer 1950 wurde Wilson von Billie Holidays Management gebeten eine Begleitband für eine Tournee zusammenzustellen[71]. Die dreiwöchigen Proben waren in Philadelphia angesetzt[72]. Die achtzehnköpfige Band sollte erst eine Dreiviertelstunde zum Tanz spielen, bevor Lady Day auf die Bühne kam. Geplant waren Gigs in Virginia, North und South Carolina, Florida, Georgia und Louisiana. Tiefe Südstaaten also, Rassentrennung und alles. Sie spielten vor einem rein schwarzen Publikum; wenn wirklich ein paar weiße Fans auftauchten, wurden sie in abgetrennte Bereiche geführt[73]. Aber selbst die Schwarzen da unten seien anders gewesen, erinnert sich Liston. Als einzige andere Frau der Truppe habe der Manager sie gebeten mit Billie Holiday ein Zimmer zu teilen. Die brauchte wegen ihres Drogen- und Alkoholkonsums jemanden, der auf sie aufpasste[74].

Dann aber lief alles schief. Die Leute waren weder bereit für Billie Holidays melancholische Musik noch für den Bebop des Orchesters; sie hätten einfach nur tanzen wollen[75]. Und die Tour war schlecht bis gar nicht organisiert. Die Orchestermitglieder warteten auf ihr Geld, und der Busfahrer schmiss schließlich in Greensboro oder Greenville, North Carolina, hin; auch der Manager verschwand. Kein Fahrer, kein Geld, im tiefsten rassistischen Süden; und jede Nacht klopften feindselige Polizisten an den Bus und drohten ihnen, wenn auch nur irgendwas in der Stadt passiere, werde man sie zur Rechenschaft ziehen[76]. Nach drei Tagen nahmen sie und Gerald Wilson dann einen Zug nach Kansas City und kehrten von dort an die Westküste zurück[77]. Die Erfahrung hatte ihr das Touren endgültig verleidet. Und es waren nicht nur die äußeren Umstände. Die Pinkelpausen seien für die Bedürfnisse einer Frau meist zu kurz[78]; auch habe sie immer wieder Übergriffe ihrer männlichen Kollegen erlebt. Was konkret sie meine, fragt Steven Isoardi, der ein Interview für das UCLA Oral History Program durchführt[79], und Liston wird deutlich: „rape and everything“. Man habe halt seinen Zoll zahlen müssen. Gerald Wilson habe sie eine Weile beschützt, aber in Dizzy Gillespies Band sei es gleich wieder losgegangen. Irgendwann habe es dann nachgelassen, „mit dem Alter“[80]. „rape as hard dues, resolved by menopause“ fassen Monica Hairston O’Connell und Sherrie Tucker nüchtern zusammen[81].

Liston hatte gerade ihren zweiten Mann kennengelernt und entschied, so wollte sie nicht leben. Zurück in L.A. gab sie für ein paar Jahre das aktive Musikmachen weitgehend auf.

Interlude in California

Sie machte eine Fortbildung und arbeitete drei Jahre lang hauptberuflich in der öffentlichen Schulverwaltung (Board of Education)[82], später auch kurz für eine Versicherungsgesellschaft[83]. Die Posaune ließ sie weitgehend liegen, arrangierte aber noch für die eine oder andere Band, beispielsweise im Oktober 1953 für Aufnahmen des Rhythm ’n‘ Blues-Sängers Mel Walker[84]. Und sie trat als Komparsin in Filmen auf, war etwa in einer Massenszene in „The Ten Commandments“ zu sehen oder spielte neben der von Lana Turner gespielten Hauptfigur in „The Prodigal“[85] immerhin eine Musikerin, die hier allerdings eine Lyra und keine Posaune spielt.

Dizzy Gillespie (II)

Als Gillespie im November 1955 an der Westküste war, machte er für Norman Granz Aufnahmen mit einer zehnköpfigen Besetzung und verpflichtete Melba Liston, die ganz allein den Posaunensatz stellte und zwei der vier Titel schrieb bzw. arrangierte: die Eigenkomposition „Oasis“ sowie „Flamingo“[86]. Im nächsten Frühjahr sollte Gillespie eine Bigband für eine State Department-Tournee durch Südasien, Osteuropa und den Nahen Osten zusammenstellen. Gillespie war zum Zeitpunkt der ersten Proben gerade mit einer Jazz at the Philharmonic-Besetzung in Europa unterwegs und beauftragte Quincy Jones diese zu leiten. Eine seiner Anweisungen an Jones lautete, sicherzustellen, dass Melba Liston mit von der Partie war und dass sie einen Teil der Arrangements schrieb. Die Musiker murrten etwas, dass da eine ihnen nicht bekannte Posaunistin eingeflogen wurde[87], aber spätestens als sie ihre Arrangements über „Stella by Starlight“ und „Anitra’s Dance“ spielten, legte sich der Protest, hatte Liston den Respekt der Musiker. Nun gut, neben ihren musikalischen Aufgaben sah sie sich spätestens in Asien auch als Köchin, für Nadel und Faden zuständig, als Friseurin[88] und Krankenschwester[89]. Als sie wenige Jahre später in der Band Quincy Jones‘ mitwirkte, stellte der sie schon mal augenzwinkernd als „composer-arranger-seamstress“ vor[90]. Liston jedenfalls erinnert sich, wie anstrengend das Leben on-the-road gewesen sei: „You don’t have time to know or think about nothin‘ twice… whatever happens, ‚cause you know you’re not gonna be the one to drag the band. You’re gonna be on time, clean and fresh and together. And ‚cause you’re a girl, you know… carry your own luggage… you really gotta be strong. So that’s all you have time to think about, you ain’t gonna be thinkin‘ about wrong or right or good or bad or night and day… nothin‘ except pack, wash, do, move… boom, boom, boom! So that’s the story about the girl on the road.“[91]

Phil Woods wurde in ihrem Arrangement über „The Gypsy“ gefeaturt; ein Höhepunkt der Konzerte war jedesmal ihre Interpretation des dritten Satzes aus Edvard Griegs „Peer Gynt Suite“, hier genannt „Annie’s Dance“[92].

Und in „My Reverie“, basierend auf einem Thema von Claude Debussy, trat Liston auch als Solistin vor die Band[93].

Für den Sänger Austin Cromer schrieb sie außerdem Arrangements über „If You Could See Me Now“[94] und „Somewhere Over the Rainbow“[95].

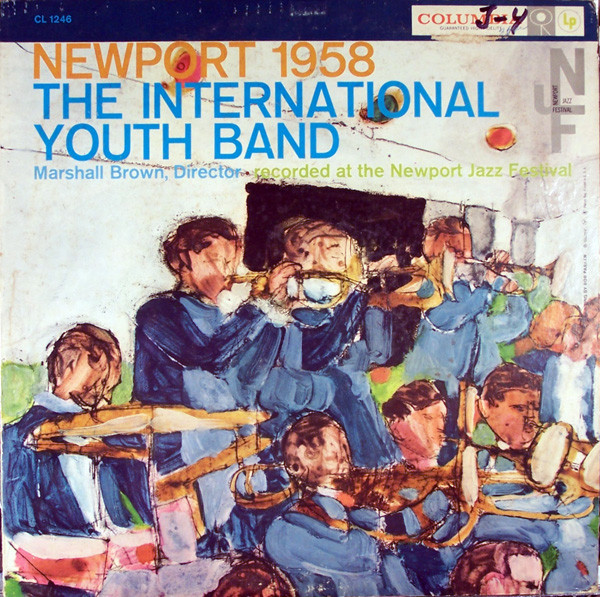

Und in „You’ll Be Sorry“ hört man Liston sogar selbst als Sängerin, keine professionelle Stimme, ein wenig lispelnd, aber durchaus ansprechend[96]. 1957 spielte sie mit dieser Band, der unter anderem Lee Morgan, Benny Golson und Wynton Kelly angehörten, beim Newport Jazz Festival, mit ihr ging sie auch auf Tournee nach Südamerika.

Der Posaunist Al Grey saß neben ihr im Posaunensatz und schaute sich ihre Technik der alternate positions ab. Als Arrangeurin wusste sie genau, was sie wollte, und forderte es auch ein. Der Posaunist Benny Powell schildert das ganz anschaulich: Sie habe immer so schön und ruhig und nett gewirkt, wenn aber Musiker ihre Qualifikation als Arrangeurin anzweifelten, habe sie auch recht deutlich werden können, dann hieß es schon mal: „You can’t play it because you’re a bunch of sad muthafuckas!“[97] So wie sich zahlreiche junge Musiker in den 1940er Jahren in Mary Lou Williams‘ Wohnung in Harlem trafen, um Dinge auf dem Klavier auszuprobieren oder über Musik zu sprechen, so hatte auch Liston immer eine heiße Suppe auf dem Herd und diente für zahlreiche Kollegen als Postadresse[98].

Freelance in den 1950ern

Nach Gillespies Südamerikareise löste er die Bigband auf und Liston war wieder ohne Job. Im September ging sie mit dem Altsaxophonisten Ernie Henry für vier Titel ins Studio – zwei Standards und je ein Stück von ihr und Benny Golson. Martin Williams bedauert in seiner Rezension im Down Beat vor allem Henrys Intonation, unerklärlich, wie er findet angesichts der großartigen Musiker, die hier versammelt seien[99]. „Melba’s Tune“ immerhin funktioniert ganz gut; Henry spielt wenig mehr als das Thema der Ballade, Lee Morgan die Bridge, und Liston, die auch als Posaunistin dabei ist, ist kurz und im Hintergrund zu hören[100].

In einem Interview mit Leonard Feather meint Liston 1956, sie habe Glück gehabt, einem Gefängnis bislang entgangen zu sein, dass den meisten Musikerinnen drohe: sie habe nie mit einer Frauenband spielen müssen[101]. Bereits zwei Jahre später war sie als Melba Liston Quintet allerdings mit einer genau solchen unterwegs[102]. Ein Agent hatte ihr ein Engagement auf den Bermudas für eine „girl band“ angeboten. Bandleaderin und Frauenkapelle; beides habe sie eigentlich nie machen wollen, erinnert sie sich später[103]. Die Reise in die Karibik war zwar ein großer Erfolg, zurück in den Staaten aber verließ eine Musikerin nach der anderen die Band. Die eine wurde schwanger, erinnert sich Liston[104], die andere heulte nur noch, weil sie ihren Mann vermisste[105]; es seien halt alles Cocktail-Bar-Musikerinnen gewesen, die eigentlich ganz froh waren, als sie ihren alten Lifestyle wieder aufnehmen konnten[106]. Letzten Endes war aber auch Liston ganz froh, weil sie nämlich feststellte, dass ihr Name inzwischen so viel galt, dass sie engagieren konnte, wen sie wollte, Frau oder Mann[107].

Aber auch für andere Ensembles schrieb Liston. Sie war etwas unzufrieden mit den Aufträgen, die sie erreichten, klagt in einem Interview 1961, weil man ihr nicht genug zutraue. Sie würde gern etwas „Dramatischeres“ schreiben; weil sie aber eine Frau sei, würden ihr vor allem Dinge angeboten, die entweder „far out, weird, or mushy“ seien. Dabei könne sie doch genauso gut Märsche, Polkas, Mazurkas oder was auch immer sonst der Anlass verlange – naja, schränkt sie ein, das muss es vielleicht im Augenblick auch nicht unbedingt sein[108].

Dabei schreibt sie durchaus „Dramatisches“. „Late Date“[109] beispielsweise, aufgenommen von Art Blakeys Bigband, zeigt deutlich, wie sie sich von anderen Arrangeuren der Zeit unterscheidet.

Das Stück beginnt wie eine Art nachhinkendes Glockenläuten / Hupen des Blechsatzes, über dem sich eine Melodie der Trompeten und eine Gegenmelodie der Saxophone herausschält. Das Ganze ist weitgehend durchkomponiert und lebt von Liston-typischen Klangfarben, ungewöhnlichen Instrumentenpaarungen bzw. Gegenüberstellungen der Satzgruppen. „Klangfarben“ – das ist ein Begriff, den oft benutzt wird für ihre Musik; sie selbst ist damit nicht so zufrieden, sie würde das alles eher nicht als „colors or that stuff“ bezeichnen. „I like it and I write it, it’s very simple.“[110]

1957 wurde sie für gleich mehrere Aufnahmesitzungen Dinah Washingtons engagiert, und man erlebt sie in „Crazy in Love“, live aufgenommen beim Newport Jazz Festival im Sommer 1958 als Posaunistin im Septett hinter Washington, aber auch als Arrangeurin[111].

In den späten 1950ern lernt sie Gloria Lynne kennen, die gerade ein erfolgreiches Album auf den Markt gebracht hatte. Ob sie nicht Listons Song „We Never Kissed“ singen könne, fragt Lynne, für das Melba sowohl die Musik wie auch den Text geschrieben hatte[112], und schnell wandert das Stück ins Repertoire der Sängerin. Als Lynne dann 1959 ihre zweite Platte plant, bittet sie Liston, die Arrangements für Gesang und Streicherensemble zu übernehmen[113].

Viel Zeit zur Vorbereitung blieb nicht, und die meiste Zeit sei dann für die Auswahl der Songs draufgegangen, erinnert sich Liston. Am Ende habe sie drei bis vier Arrangements pro Tag heraushauen müssen, damit alles rechtzeitig fertig wird[114]. Was man gut hören kann in diesen Arrangements ist Listons enge Satzweise, close harmonies, etwa in „Love, I’ve Found You“[115] – anfangs nur in den Streichern, dann auch zusammen mit den Bläsern. Eigentlich hatte Liston das Ensemble auch dirigieren sollen, aber am Tag der Aufnahme war sie krank und so übernahm Quincy Jones, der Liston bei den Arrangements assistiert hatte, das Dirigat[116].

Ganz anders klingen die Arrangements, die Liston 1958 für die 10″-LP „Voilá“ des Bebop-Sängers Babs Gonzalezschreibt. Es ist eine der swingenderen Platten ihrer Diskographie und eine, die der Sänger in seiner Autobiographie als seine „beste“ bezeichnet[117].

Gonzalez wird von einem erstklassigen Septett begleitet, dem unter anderem Les Spann (Flöte), Johnny Griffin (Tenorsax), Charlie Rouse (Bassklarinette), Horace Parlan und Roy Haynes angehören, und Liston schreibt neben dieser Besetzung außerdem für ein begleitendes Vokalquartett, die Modern Sounds. „Le Continental“ auf Französisch und „Me, Spelled M-E, Me“ sind eine regelrechte tour-de-force, in „Movin‘ and Groovin'“[118] macht sie geschickten Gebrauch von den klanglichen Möglichkeiten der ungewöhnlichen Bläserbesetzung, hält die Band dabei aber immer im Hintergrund vor den verbalen Explorationen Gonzalez‘. Ein Jahr später ist Liston auch auf Gonzalez‘ LP „Tales of Manhattan“ mit von der Partie[119], einer Art Beat-Poetry-Reading im hippesten Bebop-Slang, begleitet von einer kleinen Combo mit James Moody als einzigem Bläser. Nicht viel zu arrangieren, meint man; hier ist ihre Aufgabe vor allem, die Musik um Gonzalez‘ Narrativ herumzulegen.

Johnny Griffin engagiert Liston 1961 für sechs der zehn Stücke seines Albums „White Gardenia“, einen hoch-emotionalen Tribut an die gerade verstorbene Billie Holiday.

„That Old Devil Called Love“[120] ist ein besonders gutes Beispiel dafür, wie Liston die ihr eigene Betonung von Klangfarbe aufs Streicherensemble überträgt oder wie sie im von Griffin selbst komponierten Titelstück[121] den Bläsersatz wie eine Art dunkles Echo im Hintergrund hält und effektvoll auch Pizzicato-Effekte einsetzt.

1962 arrangiert sie zusammen mit anderen die Musik Charles Mingus‚ anlässlich seines Town Hall-Konzerts. Ihr Stück des Abends ist Mingus‘ „Peggy’s Blue Skylight“[122], in dem sie die große Besetzung auch dirigiert.

Auch dies ist ein Last-Minute-Projekt – am Tag des Konzerts hatte sie einen großen Tisch neben der Bühne aufgebaut, auf dem die Kopisten letzte Änderungen in die Stimmen schrieben und an die Musiker verteilten[123].

Für Dakota Staton schreibt Liston 1963 Arrangements für drei von zehn Stücken, mit denen sich die Sängerin beim Newport Jazz Festival im Juli auf der Jazzszene zurückmeldete und die auf der Platte „Live and Swinging“ veröffentlicht wurden[124]. Im März und August desselben Jahres geht sie außerdem mit dem Vibraphonisten Milt Jackson für ein Album ins Studio, das auf den großen Blechsatz setzte. „For Someone I Love. Milt Jackson and Big Brass“ lautete entsprechend der Titel der LP, auf der Jackson Standards, drei eigene Stücke, sowie je eins von Mary Lou Williams, Billy Strayhorn und Melba Liston interpretiert. Man kann sich gut vorstellen, dass ihr diese Besetzung mit ihrer dunklen Klanglichkeit besonders lag: Vier Trompeten, drei Posaunen, drei Hörner, eine Tuba – soviel Brass hatte sie selten. Im Opener, Henry Mancinis „Days of Wine and Roses“[125], zeigt sie, was sich aus diesen Klängen herausholen lässt, wie man offene und gedämpfte Satzgruppen gegeneinandersetzen, mit dem Kontrast zum virtuosen Vibraphon oder zu Thad Jones‘ Solo spielen kann.

Ihr eigenes „Just Waiting“[126] ist eine eher zurückhaltende Ballade mit harmonisch geschickten Stimmungsumschwüngen und einem ziemlich effektvollen Einsatz der Tuba im Thema – später zählte sie es zusammen mit „Len Sirrah“ zu ihren eigenen Lieblingskompositionen. Weitere Höhepunkte sind ihre Arrangements über „What’s Your Story, Morning Glory“ und insbesondere über „Flamingo“[127], in dem sie ein dichtes und doch durchsichtiges Klangnetz aus Blech strickt, das Jacksons Thema wie eine Decke von allen Seiten einhüllt.

„What’s Your Story, Morning Glory“ tauchte nicht ohne Grund auf Jacksons Platte auf. Zur selben Zeit nämlich arbeitete Liston an einem Album unter Leitung von Mary Lou Williams mit Band und Vokalensemble, „Black Christ of the Andes“. Liston hatte sich 1957 mit Williams angefreundet, als Dizzy Gillespie sie bat, ab und zu nach seiner alten Freundin zu schauen, die sich weitgehend aus dem Musikgeschäft zurückgezogen hatte und einen Thrift Store in Harlem betrieb. Von diesen Besuchen berichtete Liston Gillespie, dass Williams sich ans Klavier gesetzt und einige Akkorde gespielt habe, „and you ought to hear them. They’re really great.“[128] Gesagt, getan: Gillespie beauftragte Liston mit dem Arrangement dreier Sätze aus Williams‘ „Zodiac Suite“[129] sowie „Carioca“[130], die er mit der Pianistin als Gast beim Newport Jazz Festival 1957 aufführte und die dankenswerterweise auf Platte erhalten sind.

Die „Zodiac Suite“ hatte Williams in den 1940er Jahren zusammen mit Milt Orent bereits für ein Kammerensemble gesetzt; eine Fassung für Bigband gab es bislang allerdings nicht. Listons Arrangement versucht das, was sie ein Jahr später auch mit Randy Westons Musik machen würde: Sie übersetzt Williams Klaviersprache in die Klanglichkeit der Bigband. Als Intro spielt die Band Williams‘ „In the Land of Oo-Bla-Dee“, eine gut verkaufte Platte der Gillespie Bigband der 1940er Jahre, dann kommt gleich „Virgo“. Liston nimmt die Ideen des Klaviers auf, dekliniert sie durch die (nicht immer ganz sicheren) Bläsersätze, und Williams sorgt mit Einrufen selbst dafür, dass die Einsätze zum Schluss einigermaßen sitzen. In „Libra“ macht Liston das meiste aus den komplexen Akkorden, bevor Williams das Thema am Klavier anstimmt. Die Rhythmusgruppe setzt aus; es folgt ein gedämpftes (und offenbar notiertes) Trompetensolo, ein weiterer solistischer Klavierteil, der zum Schlussthema der Band führt, beendet mit einem lauten, dissonanten Akkord[131]. Die beiden Frauen blieben in Kontakt, und Liston besorgte bald auch Arrangements für neuere Kompositionen ihrer älteren Kollegin, „Anima Christi“ etwa für Tenorstimme, Chor und Jazzensemble (inklusive einer Bassklarinette und E-Gitarre). Diese Zusammenarbeit mündete schließlich ins 1964 eingespielte Album „Black Christ of the Andes“[132], Williams Tribut an St. Martin De Porres, den ersten von der katholischen Kirche kanonisierten schwarzen Heiligen.

Quincy Jones

Mit Quincy Jones hatte Liston seit den Mitt-1950ern immer wieder gearbeitet, und als dieser im Februar 1959 eine eigene Bigband gründete, stellte er sicher, dass sie im Posaunensatz saß. Ein Jahr später sollte die Band im Harold Arlen-Musical „Free and Easy“, einer Art Überarbeitung der Show „St. Louis Woman“ von 1946, nicht etwa im Orchestergraben, sondern kostümiert auf der Bühne selbst zu sehen sein[133]. Das Ziel der Show war der Broadway; los ging es allerdings in den Niederlanden, in Utrecht, wo das gesamte Ensemble zwei Monate lang probte – auch die Musiker mussten ihre Parts auswendig lernen, weil es auf der Bühne keine Notenpulte gab. Die Premiere fand in Amsterdam statt, dann ging es nach Brüssel und Paris[134]. In den Hauptrollen waren Pearl Bailey und Harold Nicholas zu sehen; am Broadway sollte Nicholas dann durch Sammy Davis Jr. ersetzt werden. Zur Broadway-Premiere aber kam es nicht. Die Musik war großartig, aber der Inhalt des Stücks, der auch den Rassismus im US-amerikanischen Süden thematisierte, schien den Produzenten letzten Endes doch zu heikel. 91 Aufführungen in Europa; dann war Schluss.

Quincy Jones war frustriert: Dies war seine Dream Band, er sah großes Potential. Statt sie aufzulösen, entschied er sich daher, mit ihr zehn Monate lang durch Europa zu reisen, Konzerte in Holland, Belgien, Italien, Jugoslawien, Finnland, Österreich, Deutschland, Schweden, Frankreich, der Schweiz, Portugal[135]. Wann immer sie neue Musik brauchten, schrieben die aktuellen oder ehemalige Bandmitglieder selbst, Ernie Wilkins, Billy Byers, Oliver Nelson, Benny Golson, Melba Liston. Wie bei Gillespie seien ihr vor allem die Balladen zugeteilt worden, erinnert sich Liston, während Golson oder Wilkins die swingenderen[136] und Jones selbst die leichteren Sachen[137] schrieb. Erst später habe sie herausgefunden, dass es sich finanziell für sie mehr rentiert hätte, wenn sie eigene Stücke geschrieben hätte; für die Standards erhielt sie keine weiteren Tantiemen[138].

Nach ihrer letzten praktischen Erfahrung mit der Frauenband war sie ganz froh bei Quincy Jones wieder in einem reinen Männerensemble zu sitzen. Sie trug eine unauffällige Banduniform, aber, „every now and then I try to get a little fancy – but that’s just to surprise the fellows in the band.“[139] Mit diesem Orchester also bereiste sie zwischen Februar und Juni 1960 Europa. Glücklicherweise sind nicht nur Konzertmitschnitte auf Platte erhalten, sondern auch Filmdokumente, etwa aus Belgien und der Schweiz[140]. In ihnen sehen wir Liston neben ihren Posaunenkollegen Quentin Jackson, Jimmy Cleveland und Åke Persson, und wir hören, dass die Band auch Listons „My Reverie“ spielt, das bereits in Gillespies Band ein so großer Erfolg gewesen war[141].

Sie eröffneten die Konzerte Nat King Coles auf seiner dreiwöchigen Europatournee; und dennoch war Jones am Ende pleite – er musste sich Geld leihen, um die Bandmitglieder zurück in die Staaten zu fliegen[142]. Einige der Musiker entschieden sich in Europa bleiben; für Liston war das nie eine Option. Sie hatte ja schon zuvor erkannt, dass das Tourneeleben eigentlich nichts für sie war: „It used to be 20 to 30 days on a bus sometimes without a hotel, bed or bath. Or we got stranded when a bus broke down in the snow and cold. And money was short.“[143] Außerdem liebte sie New York und fand, Europa könne ihr nicht mehr bieten als der Big Apple[144].

Randy Weston (I)

Als Dizzy Gillespies Bigband vor ihrer Auflösung 1957 im New Yorker Birdland auftrat, hörte sie dort der Pianist Randy Weston. Ihm imponierte insbesondere die Posaunistin, ihr Posaunenspiel, die Tatsache, dass sie die einzige Musikerin der Band war, aber auch ihr „natural hairstyle“ und ihre Schönheit[145]. Nach dem Set stellte er sich ihr vor und fand erst dabei heraus, dass sie auch etliche der Arrangements verfasst hatte. Weston fragte, ob sie sich seine Komposition „Little Niles“ ansehen könne; daraus wurde dann erst ein Album und schließlich eine Zusammenarbeit über die nächsten 40 Jahre[146]. Es ist diese Kooperation, die Journalisten Vergleiche zu Fletcher Henderson, Gil Evans, Quincy Jones, Benny Golson, Frank Foster und Mary Lou Williams ziehen ließen[147], die oft genug den Sound eines ganzen Ensembles prägten – Henderson jenen des Benny Goodman Orchestra, Evans den der größer besetzten Aufnahmen von Miles Davis, Williams den der Andy Kirk Band.

„Little Niles“, den Tribut an seinen Sohn, hatte Weston 1956 zum ersten Mal mit seinem Trio aufgenommen. Im Oktober 1958 ging er für ein Album mit eigenen Kinderliedern ins Studio, darunter auch Stück für seine Tochter Pamela, „Pam’s Waltz“. Die Linernotes verfasste der Dichter Langston Hughes, den Weston aus seiner Zeit in den Berkshires kannte, wo er regelmäßig Marshall Stearns Musikvorlesungen im Musik Inn besucht hatte. Die Besetzung für die neue Platte war nur ein Sextett, Liston aber gelingt es vom ersten Ton an, die Frontline weit größer klingen zu lassen. In „Earth Birth“[148]beispielsweise verzahnt sie die Töne der drei Bläser in dauernd neuen Konstellationen, dass man das Gefühl hat, es mit ganzen Bläsersätzen zu tun zu haben.

Westons Kinderlieder waren alle im Dreiviertel- oder Sechsachteltakt geschrieben, Taktarten, die ihn interessierten, seit er in den Berkshires mit einem ursprünglich aus Trinidad stammenden Musiker zusammengearbeitet hatte, dem Sänger Macbeth, der seine Calypso-Quadrilles besonders zum Swingen bringen konnte[149].

Es sei Liebe zwischen ihnen gewesen, ganz kurz wohl auch eine romantische Liaison[150], vor allem aber eine Liebe für die Musik und die Menschen, erklärt Weston, eine spirituelle Verbindung, die auch ihre politischen und gesellschaftlichen Ansichten einbezogen hätte. Musikalisch sei könne man das durchaus mit Ellington und Strayhorn vergleichen; manchmal wisse keiner von beiden mehr, von wem welche musikalische Idee stamme; es passe einfach so gut zusammen[151]. Liston habe eine Art „revolutionary spirit“ ausgestrahlt, der schon von ihrem Erscheinungsbild ausging, der Art, wie sie ihr Haar trug: in natürlichen Locken, nie geglättet oder mit Perücken verdeckt wie es damals für afroamerikanische Frauen oft Mode war[152].

Melba ist auf dieser Aufnahme auch auf der Posaune zu hören, und Weston erinnert sich später, wie sie immer wieder in seinen Projekten Probleme mit Trompetern gehabt habe, weil sie fand, dass diese ihre Noten nicht so spielen würden, wie sie geschrieben standen[153]. Soli waren immer noch nicht ihre Sache; zu den solistischen Parts in „Earth Birth“ oder „Babe’s Blues“ habe er sie regelrecht drängen müssen[154].

Über ihre Zusammenarbeit erklärt Weston: Er habe ihr seine Stücke erst auf dem Klavier vorgespielt, dann habe er ihr Tonbandaufnahmen der Klavierfassungen mitgegeben, mit denen sie arbeiten konnte. Dann hätten sie über mögliche Orchestrierungen gesprochen[155], aber auch über die Geschichte hinter den Stücken, dann habe sie Voicings vorgeschlagen und er habe am Klavier improvisiert[156]. Noch konkreter wird Weston in einem NPR-Profile über Liston aus dem Jahr 2008: „Take a piece like ‚Hi-Fly‘. Okay, originally, ‚Hi-Fly‘ was in a medium tempo. But I play it for Melba, and she just records what I’m doing. We’ve been talking about, What’s the meaning of the song. So, I say, Okay, Melba: ‚Hi-Fly‘ came out of a drum rhythm, it was a rhythm that was something like this [drums with his fingers]. And from that rhythm, I picked it up on the piano. Then I added some chords to it. Okay. She’s recorded what I’d done. She would look at the chord… Why don’t you improvise a little bit on the theme? Just to hear how I would improvise on ‚Hi-Fly‘. Then Melba would take that, and she would listen to that over and over and over. Then she would add her own chords and melodic ideas to the piece. At that she writes the parts for the various instruments, and out comes a Melba Liston arrangement. But hers was basically on my piano arrangements of a composition.“[157] Ihre musikalische Gedankenwelten ähnelen sich so stark, dass er selbst manchmal nicht wisse, welche Idee von wem komme, oder, in seinen Worten (und in Bezug auf ein späteres, langsameres Arrangement Listons für Streicher über „Hi-Fly“ von 1995): „And at one point Melba creates a line, a melody based on what I do, but it sounds like it’s me, but it’s not me, it’s her. So somehow she has this wonderful quality of being able to get into my creative process and taking it someplace else“[158].

Posaunenquartette + Musical-Interpretationen

Auf „Little Niles“ folgte „Destry Rides Again“, ein Album, für das Liston wieder die Arrangements schrieb, diesmal für eine Besetzung mit Weston und Rhythmusgruppe (einschließlich Elvin Jones am Schlagzeug und Willie Rodriguez an den Congas) und einer Bläsergruppe von gleich vier Posaunisten (Liston mitgerechnet). Die Idee zu der Besetzung mag Listons gewesen sein, die im Juni 1956 ein Album mit dem Posaunisten Frank Rehak, „Jazzville, Vol. 2“[159] und im Dezember 1958 ein Album mit vier Posaunen und Rhythmusgruppe[160] eingespielt hatte, „Melba Liston and Her ‚Bones“, mit Arrangements von ihr und ihrem Instrumentalkollegen Slide Hampton. Im Plattentext zu Rehaks Album (tatsächlich: halbem Album, das er mit dem Pianisten Alex Smith teilte) schreibt Burt Korall zu Melba Liston in chauvinistischem Tonfall, sie spiele nicht wie ein Mädchen, sondern wie ein Posaunist („plays not like a girl, but like a trombonist“[161]). Die Titel von Rehaks Stücken beziehen sich alle auf Gillespies Tour des Nahen Ostens, auf der auch er mit von der Partie war; Liston steuert „Insomnia“[162] bei.

Auf „Melba Liston and Her ‚Bones“ ist sie in ihrem eigenen „You Don’t Say“ zu hören, einem 40-taktigen Stück (AABBA), das geschickt zwischen C-Dur und a-Moll changiert und in dem sie nach Bennie Green das zweite Posaunensolo spielt. Alle vier Posaunen erhalten genügend Soloraum; Liston ist auch in der Ballade „Wonder Why“[163]zu hören, die sie aus Gillespies Repertoire kannte, in dem dies ein Feature für den Sänger Austin Cromer war, sowie als Solistin in Hamptons „Christmas Eve“, in dem sie das vierte Solo (mit Dämpfer) spielt[164].

„Melba Liston and Her ‚Bones“ war das einzige Album, das sie jemals unter eigenem Namen einspielte. Warum? „I don’t know. I have written for nearly everybody and conducted and played for and everything. But nobody has come to me for no action, and I haven’t been to anybody. I guess I’m a little shy. I don’t know…“[165] Vi Redd ahnt, dass die Zeit nicht reif war, dass es eben doch etwas anderes war, ob eine Frau als Sängerin oder Pianistin auf der Bühne steht oder als Bläserin und damit Konkurrentin ihrer männlichen Kollegen[166]. Und der Journalist Ira Gitler kommentiert (wie ein Echo Burt Koralls): „Melba Liston will surprise a lot of people who have never heard her at length before. She has more than a hint of Lawrence Brown in her background, but her foreground is modern without being stylized. As a woman, she is feminine; as a trombone player, very masculine.“[167]

Die grundsätzliche Idee zu „Destry Rides Again“ stammte vom Label United Records, dessen Produzenten Weston mit dem Versprechen überzeugten, wenn er eine Platte mit Musik aus einer populären Broadwayshow aufnehmen würde, könne er danach seine Idee realisieren, mit „Uhuru Afrika“ ein großes Werk einzuspielen. Weston schaute sich an, was aktuell alles auf am Broadway lief, und seine Wahl fiel auf das Cowboy-Musical „Destry Rides“ des Komponisten Harold Rome. Man merkt der Platte zwar von den ersten Tönen an, dass Musik und Musiker wenig gemeinsam haben. Immerhin aber versuchen sie sich die Musik, so gut es geht, anzueignen. „I Say Hello“[168] habe er ursprünglich im Dreivierteltakt geschrieben, erinnert sich Rome im Plattentext, dann aber, weil die Show noch eine Ballade brauchte, in vier Viertel umgesetzt. Niemand habe davon gewusst bei der Plattensitzung – er selbst habe die Musiker ja gar nicht gekannt zuvor –, umso erstaunt war er, als Liston dieses Stück von sich aus zurück ins Walzertempo setzte.

Tatsächlich sind gleich mehrere Stücke des Albums im Dreiviertel- oder Sechsachteltakt („Rose Lovejoy of Paradise Valley“, „Anyone Would Love You“, „I Say Hello“). So richtig inspiriert seien sie alle nicht gewesen, erinnert sich Weston später; sie hätten das Album ja auch nur aufgenommen, um „Uhuru Afrika“ realisieren zu können[169].

Die Mode Musicals in Jazz-Themenalben zu verarbeiten hatte wenige Jahre zuvor mit „My Fair Lady“ begonnen und krankte oft daran, dass die Musiker sich nicht hundertprozentig mit dem Repertoire identifizierten bzw. dass der dramaturgische Bogen des Musicals sich in den Jazz-Umsetzungen nicht überzeugend realisieren ließ. Von 1961 gibt es immerhin ein halbwegs gelungenes Beispiel für die Umsetzung eines Broadway-Musicals mit „A Jazz Version of Kean“, gespielt von den tatsächlich star-besetzten Riverside Jazz Stars (Liston, Blue Mitchell, Clark Terry, Jimmy Heath, Bobby Timmons, Ron Carter u.a.). Liston steuert zwei sehr sound-bewusste Arrangements bei, die Ballade „Penny Plain“[170] sowie das relaxt-schmissige „Willow Willow Willow“[171].

John S. Wilson ist in seiner Rezension angetan von „Penny Plain“, urteilt aber dennoch: Schade, sowohl die musikalische Vorlage als auch die beteiligten Künstler hätten mehr versprochen; letzten Endes sei das Ergebnis eher musikalisches Alltagsgeschäft und Routine, erzeugten die Soli (vor allem durch Mitchell, Heath und Timmons) nicht den Funken Vitalität, den dieses Album dringend gebraucht hätte[172].

1962 folgte „The Soul of Hollywood“, eine Platte mit dem Pianisten Junior Mance, die sich berühmten Filmmusiken widmete und bei dem Liston alle ihr zur Verfügung stehenden Klangquellen einsetzt, Trompeten, Posaunen, Flöten, Klarinette, Bassklarinette, English Horn, Harfe, Marimba, jede Art von Perkussion. Wie bei solchen Themen-Alben damals üblich, entfernt sich Mance nie zu weit von der Vorlage; Harvey Pekar findet das letzten Endes relativ langweilig, erwähnt aber immerhin die „never overlush“ Arrangements Listons, insbesondere für die Holzbläser[173]. Ein gutes Beispiel für ihre Arbeit ist in „Never on Sunday“[174] zu hören, in dem sie fast schon spielerisch mit dem Instrumentarium umgeht oder, wie der Autor des Plattentextes meint, kleine Concerti um den Pianisten herum schreibt.

The Metronomes waren ein Gesangsquartett aus Philadelphia, das mit Hilfe Listons zu einer Art männlichem Lambert, Hendricks & Ross werden sollte. Die Platte „Something Big!“[175] enthält Standards und Stücke aus dem Repertoire des aktuellen Jazz („Monk’s Mood“, „I Remember Clifford“, „Round Midnight“, „Night in Tunisia“). Liston hatte das Quartett gehört, als sie mit Quincy Jones in Philadelphia spielte; danach habe der Manager der Gruppe sie immer wieder angerufen, um sie für Arrangements zu gewinnen. Im Sommer 1961 traf sich das Quartett dann jeden Sonntag in ihrem Einzimmer-Apartment in Harlem. Im Plattentext erzählt Liston, wie sie die ursprünglichen Arrangements, auf die das Quartett ziemlich stolz war, zerrissen habe, um etwas ganz anderes daraus zu machen. Einige ihrer Entscheidungen hätten die vier jungen Sänger fast zum Aufgeben gebracht: „We’ll never get through … What does she think we are … Nobody sings like that, with notes rubbing up all against each other … We’re not instrumentalists.“[176]

Randy Weston (II) + Elvin Jones

Nach „Destry Rides Again“ hatte Randy Weston die Idee zu einer Live-Aufnahme mit All-Star-Band, der neben dem Trompeter Kenny Dorham auch der legendäre Saxophonist Coleman Hawkins angehörte, arrangiert von Melba Liston. Die kurzen Linernotes zu „Live at the Five Spot“ (United Artists UAL 4066), aufgenommen am 26. Oktober 1959, sagen nicht viel über die Musik, berichten aber von den Schwierigkeiten rund um die Show: Coleman Hawkins kam in letzter Minute aus Chicago eingeflogen, Roy Haynes ebenso, aber aus Boston, Wilbur Little und Bass mit dem Zug aus Washington, D.C. Melba Liston war in Kalifornien im Krankenhaus gewesen und schickte ihre Arrangements per Luftpost, die erst kurz nach der Ankunft aller Musiker im Club um 21:30 Uhr zugestellt wurden. „Es gab keine Probe – nur sehr wenig Aufwärmzeit.“[177]

Westons Idee muss dem Produzenten Tom Wilson gefallen haben, der kurz vor dem Aufnahmedatum zum A&R-Team von United Artists gestoßen war – ein Dokument des Übergangs, an dem mit Hawkins einer der bedeutendsten Saxophonisten seit den 1920er Jahren beteiligt war, mit Kenny Dorham ein Trompeter, den Wilson bereits für ein Projekt mit Cecil Taylor und John Coltrane eingesetzt hatte, sowie mit Weston ein Pianist, der in seinen Kompositionen die Geschichte der afroamerikanischen Musik erforschte. „Live at the Five Spot“ ist eine Platte, die außerdem genau Wilsons Vorstellung von „Live Concert Fidelity“ entspricht, wie er es nannte und wie Ira Gitler dies in seiner Rezension bestätigt, in der er schreibt: „you can almost reach out and touch the players. Whoever the engineer is, he deserves credit.“[178] Der Sänger Brock Peters singt eine dramatische Version von „Where“. Hawkins ist in Billy Strayhorns Ballade „Star-Crossed Lovers“ zu hören. Und für „Lisa Lovely“ holte Weston den 18-jährigen Schlagzeuger Clifford Jarvis auf einem zweiten Schlagzeug hinzu.

Im Februar 1965 arrangiert Liston die Titel für „And Then Again“, eine Platte des Schlagzeugers Elvin Jones. In seinen Linernotes schreibt Leonard Feather, Liston sei mittlerweile so gefragt als Arrangeurin, dass sie kaum mehr Zeit finde, Posaune zu spielen – was sie bei diesem Date auch nicht muss, da diese Position bereits von J.J. Johnson gefüllt wird (der aus Vertragsgründen unter dem Pseudonym Hunt Peters gelistet ist)[179]. Ihre Aufgabe sei es gewesen, Backgrounds für Jones zu schreiben, so wie sie es sonst für Bläser tue. „So he’s not just a drummer forthcoming as a leader, he’s part of an over-all musical picture in which the drums play an integral role.“[180] Das hört man gut in „Len Sirrah“, in dem Liston dissonant klingende Parallelbewegungen und lyrische Passagen abwechselt und dabei dem Schlagzeug, das das Stück sehr dominant einleitet, eine besondere Rahmung bietet. Geof Bradfield[181] weist darauf hin, wie ganz anders dasselbe Stück zwei Jahre später in einem Arrangement für den Trompeter Blue Mitchell klingt[182].

Auf Jones‘ Platte hört man in ihrem Arrangement über ihr eigenes „All Deliberate Speed“[183] (der Titel spielt auf die Notwendigkeit sozialer Veränderungen im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung an) gut, wie sie alle drei Jones-Brüder (Thad und Hank Jones spielen bei diesem Track mit) in ein repetitives, doch nie langweiliges Klanggewand kleidet. „I write better than I play“, kommentiert sie. „I’d like to write all the time, but when I do I miss my horn.“[184]

Randy Weston (III): „Uhuru Afrika“

Die Verantwortlichen bei United Artists hielten ihr Versprechen gegenüber Randy Weston nicht, als Gegenleistung für sein Musical-Album sein Afrika-Projekt zu realisieren. Mit Hilfe von Sarah Vaughans Ehemann und Manager C.B. Atkins gelang es ihm dann aber „Uhuru Africa“ auf dem Label Roulette unterzubringen. Weston war Gründungsmitglied der African American Musicians‘ Society, die sich um die Rechte schwarzer Musiker kümmern wollte, und der bald auch Melba Liston angehörte – Weston als Vorsitzender, Liston als stellvertretende Vorsitzende[185]. Das ist insofern von Bedeutung, als man „Uhuru Afrika“ auch vor dem Hintergrund eines erstarkenden schwarzen Bewusstseins in den Vereinigten Staaten hören muss, zu dem auch ein stärkeres Interesse am afrikanischen Kontinent gehörte. Weston hatte schon eine Weile mit der Idee zu der Suite gespielt und war froh, als Liston zusagte, die Arrangements für eine jetzt wirklich große Besetzung zu schreiben, Bigband, eine Opernsängerin und ein Folksänger, sechsköpfige Percussion, unter anderem mit Max Roach, Charli Persip, Babatunde Olatunji und Candido. In der Melba Liston Sammlung am Columbia College Chicago finden sich Notizen, die belegen, wie stark Liston auch in die ästhetischen Entscheidungen eingebunden war, die respektvolle Vermischung zweier Sprachen (Kisuaheli, Englisch) und zweier Kulturen[186]. Und für die einleitende Invocation[187] sowie den Text von „African Lady“ gelang es Weston den Dichter Langston Hughes zu gewinnen[188].

Die Veröffentlichung des Albums datierte fünf Monate nach der Ermordung Patrice Lumumbas mit Hilfe der CIA und kurz nach der Aufnahme von sechzehn sub-Sahara-Nationen in die Vereinten Nationen. Bei der Vorbereitung ließen sich Weston und Liston von mehreren UN-Delegierten beraten, von denen einer, Tuntemeke Sanga aus Tanganyika, auf der Platte schließlich auch Hughes Freiheitsgedicht rezitierte[189]. Für Liston war die Arbeit an diesem wie an Westons nächstem Album eine Chance, sich intensiv mit afrikanischer Musik und Kultur auseinanderzusetzen[190]. Weston beschreibt den Prozess so: „Melba had great pride in herself and her people, and it came out clearly in her music. It was a natural thing for her to express the greatness of her people through music, just like it was for me, because we were constantly involved in the struggle of black people.“[191]

Auch bei der Auswahl der Musiker verließ Weston sich auf Liston – insbesondere Budd Johnson, Quentin Jackson und Charli Persip gingen auf ihre Anregung zurück[192]. Liston weiß, wie man für Bigband schreibt, und sie versteht Westons ganz eigene Klangvorstellung, kann diese daher geradezu kongenial auf die große Besetzung übersetzen. Gleich zu Beginn etwa in „Uhuru Kwanza“[193] (Freedom First), wenn die Bigband nach dem Klavier einsetzt, meint man, die Obertöne, die Weston durch seinen kräftigen Anschlag aus dem Flügel herausholt, auch in der Bigbandorchestrierung zu hören, in der Art, wie Liston die Posaunen und Holzbläser zusammengehen lässt, aber so, dass die Posaunen wie eine Art Resonanzraum für die Saxophone wirken, oder wie sie ähnliches wenig später mit Flöten und Trompeten macht.

Langston Hughes beschreibt in seinem Plattentext, wie die Instrumente in „African Lady“ eine Art Morgen der Freiheit heraufbeschwören: „The flutes of Yusef Lateef and Les Spann are awakening birds. Benny Bailey’s muted trumpet sings a sunrise song behind the lyric voice of Martha Flowers. Then Cecil Payne greets the morning with a joyous solo punctuated by the brasses.“[194]

Weston fasst Listons besondere Herangehensweise ans Arrangement so zusammen: “ Most arrangement writing is along horizontal lines, but Melba wrote the parts in a oblique direction.“[195] „Oblique“, schräg, indirekt, vielleicht trifft es diese Beschreibung tatsächlich am besten. Es geht nie nur um die Harmonik, nie nur um die Effektivität der einzelnen Instrumentalsätze, sondern immer auch um die Veränderung von Klang, Sound, Klanglichkeit, Stimmung. Die Musikwissenschaftlerin Lisa Barg beschreibt die Vielfalt an Klangfarben im Beginn von „African Lady“: „In just under a minute and a half, the arrangement sets the quiet accompaniment of a trio (piano, bass and drums) against and within a stream of polyphonic countermelodies provided by the obbligato flutes and muted trumpet and deep splashes of color, such as the dissonant chordal pyramids that tag Flowers’s dramatic vocal crescendo for the line ‚African Lady‘.“[196]

Eine ähnliche Vielfalt in der Klanglichkeit findet sich auch anderswo in Listons Arbeit, eine fast nicht wahrnehmbare Polyphonie unterschiedlicher Stimmcharaktere, die für immer neue, andere, leicht sich ändernde Farben sorgt. Im 3. Satz, „Bantu“[197], kommen in einem energiegeladenen Kontext etliche der großartigen Solisten zu Wort, die Weston für das Projekt gewinnen konnte, unter ihnen etwa Julius Watkins, Clark Terry, Sahib Shihab und die ganze Percussion-Gruppe.

Und der „Kucheza Blues“[198] wird zu einer Art Jam Session, die die Erinnerung an Afrika mit der Spielhaltung des Hardbop vereint, in Soli etwa von Budd Johnson, Benny Bailey, Jimmy Cleveland, Gigi Gryce, Kenny Burrell und Weston selbst.

Liston sei auch bei diesem Projekt Perfektionistin gewesen, erinnert sich Weston, die noch bis zum letzten Moment Dinge im Arrangement geändert habe[199]. Kurz nach Veröffentlichung der Platte wurde sie in Südafrika verboten; im Konzert führte Weston die Suite erst 1972 auf[200].

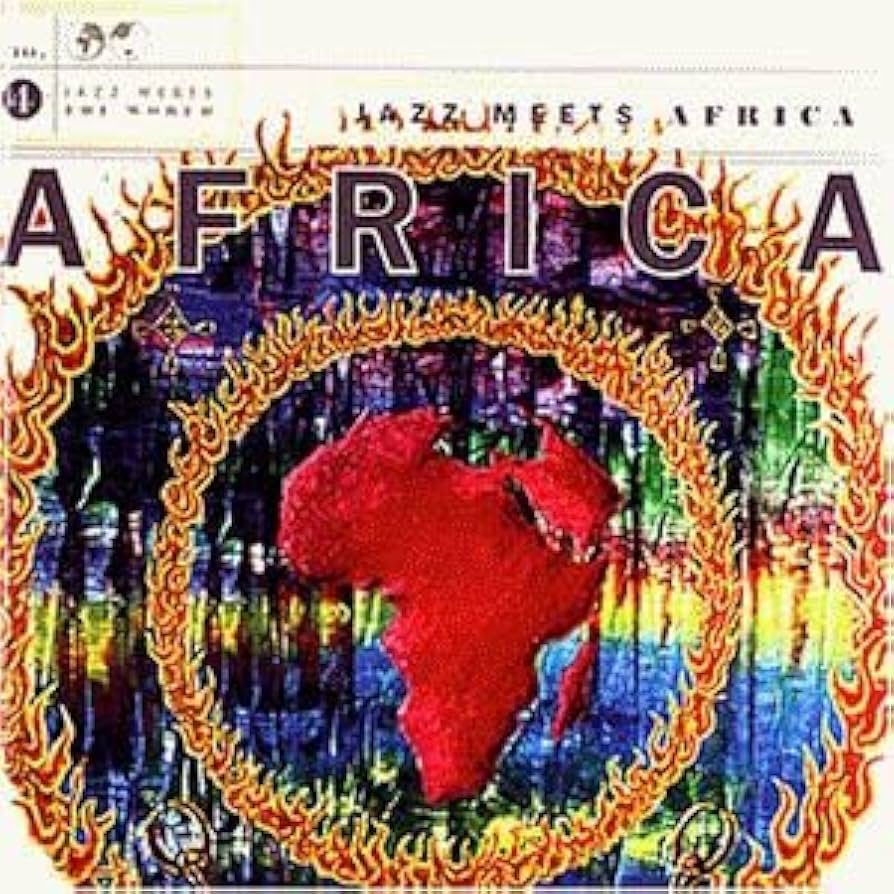

Nach dem Release von „Uhuru Afrika“ hatte Weston Langston Hughes im Dezember 1961 auf eine Reise zum AMSAC Cultural Festival in Lagos, Nigeria, begleitet[201], bei der er mit lokalen Künstlern und Intellektuellen genauso zusammentraf wie er mit Lionel Hampton spielte[202]. Seine Eindrücke hielt er 1963 auf dem Album „Music from The New African Nations featuring the Highlife“ fest. Weston war besonders beeindruckt von der tänzerischen Qualität der Musik, die er etwa in einem Club in Lagos erlebte und in seinem Stück „Caban Bamboo Highlife“[203] festhielt.

Der Besitzer des Clubs war selbst Schlagzeuger und Gitarrist; von ihm stammt „Niger Mambo“[204], das ebenfalls auf dem Album enthalten ist.

Liston arrangiert diesmal für eine Besetzung mit sechs Blech- und zwei Holzbläsern, Rhythmusgruppe inklusive Schlagzeug und zwei Perkussionisten. In „Zulu“[205], einem Stück, das Weston 1955 bereits im Trio aufgenommen hatte und das jetzt der Highlife-Atmosphäre des Albums angepasst wurde, hört man sehr deutlich, wie es ihr gelingt, Westons Klaviersprache aufs Ensemble zu übertragen, die offenen Oktaven beispielsweise, die nachzuklingen scheinen, weil er sie mit solcher Wucht in die Tasten hämmert.

Und in „Congolese Children“[206], Westons Adaption eines Bashai-Volkslieds[207], meint man einer nigerianischen Dorfkapelle zuzuhören in einem Arrangement, dass die Kollektivität einer New Orleans-Brassband andeutet, dabei aber an keiner Stelle historisierend oder kulturell aneignend wirkt.

Liston nahm viel mit bei diesem Projekt, ahnt man, und man ahnt auch, wie sehr diese Musik bei ihr weiterklang, wenn man die Beschreibung der nie auf Platte erschienen Orchesterkomposition „African Joys“ liest, die Liston 1980 während einer Residenz an der Northeastern University mit dem dortigen Studierendenensemble einstudierte[208].

Westons nächste Zusammenarbeit mit Liston stammt von 1973, „Tanjah“, wieder eingespielt mit Bigband und großer Rhythmusgruppe. Die LP beginnt und endet mit zwei seiner bekannteste Kompositionen, „Hi-Fly“[209] und „Little Niles“[210], und neben den afrikanischen Anklängen kommen hier insbesondere auch solche aus afro-kubanischer Musik hinzu. Weston hatte den afrikanischen Kontinent mittlerweile mehrfach besucht und zwischen 1967 und 1972 in Marokko gelebt und dabei Einflüsse aufgesogen, die man insbesondere im Titelstück des Albums deutlich hört, mit Ahmed Abdul-Malik auf der Oud[211].

Brotarrangements + Sinfonieorchester

In den 1960er Jahren war Melba Liston gefragt als Freelance-Arrangeurin für Projekte, die irgendwo zwischen Jazz und populärer Musik schwebten. Sogar mit Duke Ellington habe sie ein paarmal gearbeitet, erinnert sie sich später, und auch für Abbey Lincoln und Ray Charles habe sie geschrieben[212]. Anfang des Jahrzehnts jedenfalls schrieb sie Arrangements für Solomon Burke und arbeitete zwei Jahre lang für Tony Bennetts Show im Copacabana Club[213]. Selbst für Zirkusmusik wurde sie von einem Einrad-Jongleur angefragt[214], dem Gillespies „Manteca“ so gut gefallen hatte, dass er Teile daraus in seinem Act haben wollte[215]. Vor allem stieg Liston in diesen Jahren ins kommerzielle Geschäft ein, schrieb insbesondere für das Label Motown Records unzählige Arrangements. 1964 fungierte sie eine Weile als musikalische Leiterin für den Schlagersänger Eddie Fisher[216]. Für Billy Eckstine arrangierte sie 1965 das Album „The Prime of My Life“[217]; Diana Ross und die Supremes versorgte sie ebenfalls mit Arrangements, wenn auch hier nicht bekannt ist, für welches Album. Zusammen mit Jerome Richardson und Ernie Wilkins war Liston außerdem an den Arrangements für Marvin Gayes LP „When I’m Alone I Cry“[218] beteiligt.

Sie selbst spricht über diese Zeit von „Fließbandarbeit“[219]. Das waren mal mehr, mal weniger ambitionierte Charts, etwa ihre beiden Arrangements auf dem Debutalbum „For the First Time“ der inzwischen von Motown zu MGM gewechselten Sängerin Kim Weston, „Come Rain Or Come Shine“[220] und „When the Sun Comes Out“[221].

Und es habe jede Menge Material gegeben, das nie veröffentlicht wurde, weil der Stil nicht zum Label passte[222]. Am Ende hätten die Produzenten ihr irgendwann nicht mehr richtig vertraut, dass sie musikalisch genau das abliefere, was der Firma vorschwebte: Ihr musikalisches Ethos habe ihr in diesen Jahren im Wege gestanden[223].

In der Melba Liston Collection am Columbia College in Chicago bekommt man einen ganz guten Einblick in die Bandbreite. Neben Jazzgigs war Liston für kommerzielle Produktionen gefragt, Aufnahmen von Marvin Gaye („Goodbye“[224]), Ivy Jo Hunter, Billy Eckstine, Louis Jordan („Texarkana Twist“[225]), der Harfenistin Betty Glamann, der Sängerin Lyn Roman, in den 1970ern außerdem Jon Lucien, der Stovall Sisters (LP „The Stovall Sisters“[226]), des Soulsängers Calvin Scott (Album „I’m not blind… I just can’t see“[227]) oder des jamaikanischen Sänger Funky Brown („Any Day Now“[228]).

Und neben den in der Liston Collection dokumentierten Partituren gibt es wahrscheinlich etliche mehr, für die sie als „ghost writer“ aktiv war, als Arrangeurin, die Stücke „im Stile von“ bearbeiten sollte[229]. Emmett Price III deutet sogar an, dass einige von Quincy Jones‘ Fernseh- oder Filmmusiken wenigstens teilweise von Liston geschrieben worden sein könnten[230]. Tatsächlich gab es ja gar nicht so viele Arrangeure, die in jenen Jahren erfolgreich zwischen den Welten von Popmusik und avanciertem Jazz wechseln konnten: Quincy Jones, Neal Hefti, Ernie Wilkins, Jerome Richardson, Thad Jones, Benny Golson, Oliver Nelson… und Melba Liston.

Im Gespräch mit Leonard Feather erinnert sie sich, dass die Realitäten der Musikwelt in den 1950er und frühen 1960er Jahren sie völlig durcheinandergewirbelt hätten: „By the 1960s I was really lost. I just took any job that came along: assembly line writing for Motown, arranging for Eddie Fisher – bless his heart, I don’t want to say anything bad about him: he just didn’t keep very good time.“[231] Die Mitmusiker, selbst Freunde von ihr, hätten sie immer gemobbt: „You’re not supposed to be up there conducting me!“ Sie hätten es bestimmt nicht böse gemeint, es sei halt einfach natürlicher männlicher Chauvinismus[232]. Das alles habe sie enorm mitgenommen, auch gesundheitlich – sie habe kaum mehr laufen können, brauchte irgendwann einen Stock.

Es gab aber auch musikalische Lichtblicke. Ende der 1960er Jahre etwa gründete Liston zusammen mit Phil Woods und Clark Terry den Verlag Étoile Music Productions, mit dem sie ihre Geschäfte in die eigenen Hände nehmen wollten. Und wieder „learning on the job“: Liston schrieb Arrangements für Terrys Big B-A-D Band und das Buffalo Philharmonic Orchestra und musste die sinfonischen Stimmen alle noch einmal umschreiben, weil ihre Notation nicht dem Usus in der philharmonischen Welt entsprach[233]. Terry benutze die Charts immer noch, wenn er mit Sinfonieorchestern auftrete, weiß Liston 1980 zu berichten, auch, weil der ihr immer Tantiemen für solche Auftritte zukommen lasse[234].

Auch mit Randy Weston gibt es ein Album, auf dem die Effektivität ihrer Arbeit mit Streichern deutlich wird, „Earth Birth“ von 1995 mit Westons Trio und dem Orchestre du Festival de Jazz de Montréal, einem 25-köpfigen Streicherensemble. 1981 hatte sie bereits ein Arrangement über „Three African Queens“ geschrieben, fürs Boston Pops Orchestra unter John Williams, erinnert sich Weston, das sei die Grundidee für das spätere Album gewesen[235]. In „Hi-Fly“[236] hört man deutlich, wie Liston mit Streichern ähnlich klangmalerische Effekte erreicht wie mit Bläsern: das Spiel mit dunklen und hellen Klängen, mit dem Nachklingen der Akkorde.

„Portrait of Billie Holiday“[237] ist ein Remake von Westons „Cry Me Not“, einem Stück, das Liston bereits 1961 für eine Aufnahme mit Freddie Hubbard arrangiert hatte[238], und es ist ganz aufschlussreich, die beiden Aufnahmen nebeneinander zu hören, den Voicings zu lauschen, die sie mit der dreiköpfigen Bläsergruppe der früheren Aufnahme (Hubbard, Julian Priester, Jimmy Heath) entwickelt, und wie die Möglichkeiten der Streicher sie zu anderen, nicht weniger lyrischen Lösungen animieren.

Jamaika

Als sie noch bei Alma Hightower in der Schule war, hatte Melba Liston sich gesagt, Wenn ich irgendwann mal im Ruhestand bin, will ich auch junge Talente erkennen und fördern[239]. Dazu kam es dann früher als sie geplant hatte. 1964 hatte Mary Lou Williams in ihrer Geburtsstadt Pittsburgh ein Festival ins Leben gerufen und bat Liston zum einen die musikalische Leitung zu übernehmen, zum anderen bei der Gründung des Pittsburgh Jazz Orchestra mitzuhelfen[240]. Zugleich engagierte sich die Posaunistin in Schulprojekten in Washington, D.C. [241], sowie in New York[242], wo sie sich etwa in der vom Pianisten Billy Taylor ins Leben gerufenen Initiative Jazz Mobile einbrachte oder und beim Harlem Backstreet Tour Orchestra mitarbeitete, 1967 aber auch das Youth in Action Orchestra des Pratt Institute in Brooklyn gründete[243].

1974 dann nahm ihr Freund Randy Weston sie mit auf eine Reise nach Jamaika. Das warme Wetter und die relaxte Atmosphäre hätten ihr gutgetan, und als der Kulturminister ihr anbot, eine neue Abteilung für African American Studies an der Jamaica School of Music zu leiten, sagte sie sofort zu. Sie habe um ihren Platz an der Schule kämpfen müssen, etwa gegen den 73jährigen britischen Rektor, der schon die Vorstellung hasste, da würden jetzt lauter Rastafaris auf dem Campus herumlaufen[244]. Anders als die anderen sollte ihre Abteilung offen für jeden sein, auch die ärmeren und schlecht ausgebildeten Leute aus der Nachbarschaft[245].

Sie unterrichtete Musiktheorie, Gehörbildung und leitete vier Ensembles und eine große Concert Band[246], für die sie auch komponierte und arrangierte – „I write a little above their natural level, but below where I’d really like to be.“[247]Das Repertoire waren eigene Stücke, Ellingtons „Caravan“, Kompositionen von Herbie Hancock und Oliver Nelson, „Bantu“ von Randy Weston sowie Stücke lokaler jamaikanischer Musiker[248]. Am Ende waren selbst die Kollegen, die zu Beginn ihrer Zeit dort keinen Jazz an der Schule haben wollten, stolz auf die Schüler, mit denen sie so intensiv gearbeitet hatte[249]. Angefangen hatte sie mit 40, 1977 waren es bereits 80 Schüler; sie erhielt mittlerweile Assistenz bei ihren Kursen und konnte immer wieder amerikanische Kollegen für Workshops gewinnen, Frank Foster etwa, Elvin Jones oder Lester Bowie[250]. Zu ihren Schülern gehörte auch der Posaunist Ronald „Nambo“ Robinson, der später das Arrangement zu Bob Marleys „Buffalo Soldier“ (1980) verfasste[251].

1976 schrieb die Liston Musik zur jamaikanischen Filmkomödie „Smile Orange. The Jamaican Experience“[252], eine Adaption des Theaterstücks „Smile Orange“ über ein drittklassiges Touristenhotel auf der Insel, die Filmmusik angesiedelt irgendwo zwischen Soul, Rhythm ’n‘ Blues, Reggae, Ska, Calypso und ein bisschen Jazz.

Nicht nur lebte Liston bereits seit vier Jahren auf der Insel; sie hatte sehr bewusst ein Department aufgebaut, das den Jazz zwar in den Mittelpunkt stellte, andererseits aber auch ein Bewusstsein für die lokale Kultur behielt. So ist auch die Musik zu verstehen, die sie 1979 für „The Dread Mikado“ schrieb, eine Art jamaikanischer Übersetzung der Gilbert and Sullivan-Operette „The Mikado“, aufgeführt von der Jamaica Musical Theater Company und beeinflusst von einer früheren Fassung „The Black Mikado“, die 1975 in London Erfolge gefeiert hatte[253]. Aufnahmen existieren nicht, aber die Liston Collection in Chicago enthält die darin enthaltenen Songs, die auf jamaikanische Traditionen wie Reggae, Mento und Calypso Bezug nehmen[254].

Return home

In den 1970er Jahren hatte die Jazzwelt in den USA einen Bewusstseinswandel durchgemacht. 1977 brachte das Label Stash Records eine Doppel-LP unter dem Titel „Jazz Women. A Feminist Retrospective“[255] heraus, die zum ersten Mal auf den Beitrag von Musikerinnen aufmerksam machte und die unter anderem Listons „My Reverie“ für Dizzy Gillespie enthielt. 1979 organisierten zwei Jazzfreundinnen aus Kansas City mit Hilfe der Pianistin Marian McPartland und des Kritikers Leonard Feather das erste Kansas City Women’s Jazz Festival, um auf die Präsenz von Musikerinnen auf der Jazzszene aufmerksam zu machen. Sie kontaktierten Liston auf Jamaika, und es brauchte fast ein Jahr Überzeugungsarbeit – auf der Insel hatte sie ihr Instrument kaum angerührt[256]. Bei den Proben der All-Stars, mit denen sie spielen sollte, war sie entnervt von der Rhythmusgruppe und entspannte sich erst, als Marian McPartland die ursprünglich geplante Pianistin im Trio mit der Bassistin Carol Kaye ersetzte. Am Ende jubelte das Publikum und der Erfolg ermutigte Liston, sich über eine Rückkehr in die Vereinigten Staaten Gedanken zu machen[257], zumal die politische Situation auf Jamaika sich zuspitzte: „It was a war going on down there. The money had dropped down to zilch.“[258]

Zurück in den USA vermisst sie einerseits ihre Schüler, „all my children“, wie sie sie nannte, erinnert sich aber auch daran, wie sie dort vermisst habe für „more advanced musicians“ zu schreiben[259]. In New York gründete sie das Septett Melba Liston and Company, eine Frauenkapelle mit zwei Posaunen (Liston und Janice Robinson), zwei Saxophonen plus Rhythmusgruppe (keine Trompeten, die, hieß es, würden ihr Angst machen[260]). Von dieser Besetzung gibt es zwar keine offiziellen Aufnahmen; in einem Radioprofil über Liston hört man zumindest einen kurzen Ausschnitt aus ihrer Komposition „Ben Loves Lu“[261]. Das Repertoire der Band: Swing und Bebop, Stücke von Duke Ellington, Miles Davis, Fats Waller, Patti Bown, Mary Lou Williams und ihr selbst. Bald schon änderte sich die Besetzung; Britt Woodman kam für Janice Robinson; ab und zu kam ein Horn dazu; auf jeden Fall sorgte Liston dafür, immer Musiker dabei zu haben, die ihre ganz spezielle Klangfarbe ermöglichten[262]. In den frühen 1980er Jahren bereiste die Band China und Malaysia. Liston, die seit Jahren am Stock ging, trank ganz gern – „she had a taste for hard liquor“, wie Dottie Dodgion, die Schlagzeugerin der Band, sich erinnert[263]. Die Tatsache mag man im Blick haben, wenn man in einem Rezeptebuch über Cocktails einen Gin-Drink findet, der ihr „zu Ehren“ „Mischievous Lady“ genannt wird[264]. Melba Liston & Companny bestand in unterschiedlichen Besetzungen[265] und mit schwindender Qualität, wie selbst Dodgion einräumt, bis 1983[266].

1985 wurde Liston angefragt, die Musik für einen Eubie Blake-Tribut beim Kool Jazz Festival in New York zu arrangieren, der dann aber mangels Finanzen nicht zustande kam[267]. Als sie im April 1985 ihren ersten Schlaganfall erlitt, arbeitete sie gerade an einem Reggae-Album, das sie bereits auf Jamaika begonnen hatte. Außerdem plante sie stärker ins Jazz Education-Geschäft einzusteigen, den jungen Leuten die Evolution des Jazz näherzubringen und Workshops für Arrangeure geben[268].

After the Stroke

Am 1. April 1985 erlitt Liston einen ersten Schlaganfall[269]. Im November und Dezember konnte sie immerhin bereits wieder Konzerte dirigieren, darunter eines im Jazz Center auf der Lafayette Street im East Village[270]. Weitere Schlaganfälle führten schließlich zu einer rechtsseitigen Lähmung, Gedächtnisverlust und Sprachstörungen. Ihre Posaune war ihr noch in New York gestohlen worden, gerade als sie darüber nachdachte zu lernen, das Instrument vielleicht einfach mit der linken Hand zu spielen[271]. Gute Freunde, darunter Randy Weston und der Bassist Major Holley, organisierten im Oktober 1990 ein Benefizkonzert in Los Angeles. Mit den Erlösen kaufte sie sich einen Computer und lernte diesen zum Arrangieren zu benutzen[272]. Eines der ersten Alben, das so entstand, ist Westons Doppel-CD „The Spirits of Our Ancestors“[273], eingespielt im Mai 1991, einmal mehr ein Album mit deutlichem Afrika-Bezug, auf dem diesmal als Gäste Dizzy Gillespie und Pharoah Sanders zur Band stoßen. Weston hatte mittlerweile viel Zeit in Marokko verbracht und sich mit der Musik der Gnawa-Musiker auseinandergesetzt. Auf „Spirits“ findet sich ein Gnawa-Stück mit dem Sänger und Genbri-Spieler Yassir Chadly, außerdem Westons „Blue Moses“, das auf einem Gnawa-Spiritual basiert (mit Sanders) und „African Sunrise“, eine Komposition für (und mit) Dizzy Gillespie. Das Album enthält Solonummern, Improvisationen und einige von Liston mithilfe des Computers arrangierte Stücke, unter denen insbesondere „The Call“ heraussticht, das den Perkussionisten Big Black mit einem Yoruba-Rhythmus featurt.

Die nächste Kooperation Weston-Liston-war die CD „Volcano Blues“[274], aufgenommen im Februar 1993 und unter beider Namen veröffentlicht. Das ganze Album ist eine Feier des Blues mit Musikern unterschiedlicher Generationen. Neben Weston und Charli Persip sind aus Westons Band der Altsaxophonist Talib Kibwe und der Posaunist Benny Powell mit von der Partie, aber auch der Trompeter Wallace Roney sowie ältere Kollegen wie der Saxophonist Teddy Edwards und der Gitarrist und Sänger Johnny Copeland. Listons Arrangement des „Chalabati Blues“ beschränkt sich auf Bläsereinwürfe, die vom Wechsel dunkler (Posaune, Baritonsaxophon) und heller Klangfarben (Querflöte, Sopransaxophon) leben. Auch im „Penny Packer Blues“ und im abschließend swingenden „Blues for Elma Lewis“ hört man die gesamte Bandbreite zwischen tiefstem und höchstem Instrument.

Sie sei, erinnert sie sich, schon mal schräg angeschaut worden für ihre Art der Arrangements: „They’re so accustomed to all the reeds playing this way, and all the trumpets playing this way, so when they get my arrangement, the saxophone might be playing with the trombones, this one might be playing with the trumpets, and the mixture slows things up. Every now and then I get some kind of funny remarks from the dudes – ‚Why can’t you write like everybody else?‘ but then, after they get used to it, they find out that they like it very much.“[275] In „The Nafs“ stößt ein reduziertes Arrangement gleichsam die Solopartien von Hamiet Bluiett und Weston an. Zwei Count Basie-Nummern („Volcano“, „Harvard Blues“) beschwören die Riff-Tradition aus Listons Heimatstadt Kansas City herauf. Westons „Blues for Strayhorn“ animiert Liston zu ruhigen Tonflächen, in denen sie ein Maximum an Klangfarben aus den fünf Bläsern herauskitzelt.

Über ihren Kompositionsprozess reflektiert sie Jahre später: „I usually sort of meditate on it for a long time, and get an idea or a plan in my head, and then I will go to the keyboard and work at it, and search for moods and colors to give the feeling of whatever the story is that I’m trying to tell.“[276] Schon in der Schule sei sie gelangweilt gewesen von den Posaunenparts, habe dann lieber den Baritonsaxophon- oder den Cellopart gespielt, weil die schönere, melodischere Linien hatten. „Whenever I wrote something, I always tried to make the lines individually beautiful so the player could put more feeling into it (…) So I try to make all the parts sort of free and special. Melodic.“[277]

Das letzte Album, für das sie tätig sein sollte, war Randy Westons „Khepera“, Musik, mit der Weston den spirituellen Traditionen Afrikas Tribut zollen wollte, eine Mischung westafrikanischer Polyrhythmik mit Blechbläsersounds und tiefgründigen Akkordclustern[278]. Sein Trio wird durch Bläser wie Talib Kibwe, Benny Powell und Pharoah Sanders ergänzt, außerdem durch den afrikanischen Master-Trommler Chief Bey und die chinesische Pipa-Spielerin Min Xiao Fen. Hier findet sich eine neue Version des „Niger Mambo“ von der LP „Music from The New African Nations“ mit einem Altsaxophonsolo Kibwes, das stellenweise fast wie ein nordafrikanisches Doppelrohrblasinstrument klingt. Er habe solche Projekte halt am besten mit Liston realisieren können, erklärt Weston: „We were blessed, because although there was segregation, we had the best of everything, the blues and black church, the jazz, calypso… We had all of that experience. Melba’s able to describe all of that in her arrangements. So if I say, ‚Okay Melba, we’re going to Jamaica today,‘ she’s going to write about Jamaica, or I say, ‚We’re going to the Congo, to Mississippi…'“[279]

„You do the singing, I’ll do the arrangements!“

Der Sänger Leon Thomas erinnert sich, wie er Ende der 1950er Jahre ziemlich unvorbereitet bei einer Probe mit Art Blakey erschien. Melba Liston war auch im Studio, hatte Arrangements mitgebracht und ermutigte ihn: „You do the singing, I’ll do the arrangements!“. Sie wusste, dass zu ihren Aufgaben auch gehörte, den Solisten eine gewisse Freiheit zu verschaffen. Sie war Arrangeurin, Dirigentin, musikalische Leiterin zahlreicher Sessions. „If you take care of your music“, fuhr Liston in ihrer Ermutigung des jungen Sängers fort, „the music will take care of you.“[280] Schöner Merksatz, der allerdings nicht so ganz für sie selbst galt. Bis auf ein einziges Album unter eigenem Namen schrieb sie ihre Musik nur für andere Kollegen.

Liston wusste um die Probleme, denen man als schwarze weibliche Instrumentalistin auf der Jazzszene gegenüberstand: „First you are a jazz musician, then you are black, then you are female. I mean it goes down the line like that. We ‚re like the bottom of the heap.“[281] Zum Schluss äußerte sie ihren Frust mit dem Musikgeschäft recht deutlich: „Bebop will be here, but whites will be playing it. We didn’t teach our children to love the music.“ Man kann sich noch so oft einbringen, wie sie dies in unterschiedlichen Organisationen getan hatte[282], das System würde immer siegen[283].

Randy Weston begeisterte ihre trotz ihrer Schüchternheit durchscheinende Offenheit. Die Natürlichkeit, die ihn bereits bei ihrer ersten Begegnung fasziniert hatte, als Liston noch in Dizzy Gillespies Bigband spielte, wurde auch außerhalb der Musikwelt wahrgenommen. Die an eine afroamerikanische Leserschaft gerichteten Illustrierten Jet und Ebony etwa zeigten Fotos von Liston und stellten dabei besonders den „natural look“ ihrer Haare heraus (ähnlich übrigens wie bei Odetta und Abbey Lincoln). In Jet heißt es konkret: „Melba Liston had her own unique way of dramatizing the aims of the confab (resolve problems concerning jobs, race bias and the Negro image). Her gimmick: She allowed her hair to revert to its natural state to express her ’nationalistic‘ views.“[284]

Sie sei dreimal verheiratet gewesen, verrät Melba Liston. Jedes Mal habe sie ihr Instrument beiseitegelegt und versucht, einfach nur Ehefrau zu sein[285]. Der erste Mann war dann drei Jahre in der Armee, als er zurückkehrte, dachte sie nicht daran, ihren Gig aufzugeben und einfach zu ihm zurückzukehren. Ihren zweiten Mann Jason lernte sie etwa 1949/50 kennen. Auch wegen ihm hatte sie das Touren aufgegeben und einen Bürojob angenommen. Die Ehe hielt ein paar Jahre, aber als Gillespie sie in seine neue Bigband holte, sagte sie nicht Nein. Ihr dritter Mann war Nell Harris, den sie 1969 heiratete (und dem sie bereits 1965 ihre Komposition „Len Sirrah“ widmete[286]). Aber auch das aber habe nicht gehalten[287].